独り言・・・選挙に行く意味

(独り言) 選挙に行く意味

2月17日鳥栖市長選挙です。

私の住む弥生が丘。前回の県知事選挙の時の投票率、なんと23%。

個人的に、、前代未聞の投票率でした。

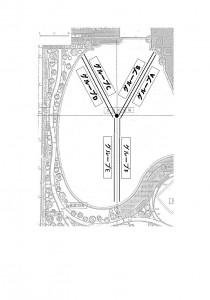

投票所で、朝6時半から投票箱を開票所に届けるまで14時間の勤務。

虚しい。

「選挙に関心がないんだから行く理由がわからない」

「鳥栖で仕事してないし、そもそも関心がない」

「誰に投票していいか分からない、どっちも知らない人だし」

「私が投票しても何も変わらない」

投票に行かない人、行っても意味ないと思っている人の気持ちはよくわかります。

しかし、自分の気持ち。

「投票に行ってほしい」

なぜ?。

それは、町の事、自分の住む地域のことをもっと知ってほしいから。

地域のことにもっと関心をもってほしいから。

自分の住む町にもともっと関心をもってほしいから。

選挙に行って、町の事、地域のことをもっと話をしてほしいから。

隣近所の人と、地域の人と、仲良くなってほしいから。

そうすることで、自分の住む町はきっといい街になります。

町の仕事に携わりながら、そう思っています。

選挙に行く意味。

世間で言うほど簡単じゃない。

しかし、選挙に行くことで、町は変わります。いい街にすることができます。

誰がいい、かれがいいじゃない。

選挙に行く意味は、そこにあるような気がしています。

町の事、地域のことにもっともっと関心を持ってほしい。

選挙、行ってくださいね。

私も祐太郎を連れて選挙に行きます。

その意味わかるかな、、、?